校友风采

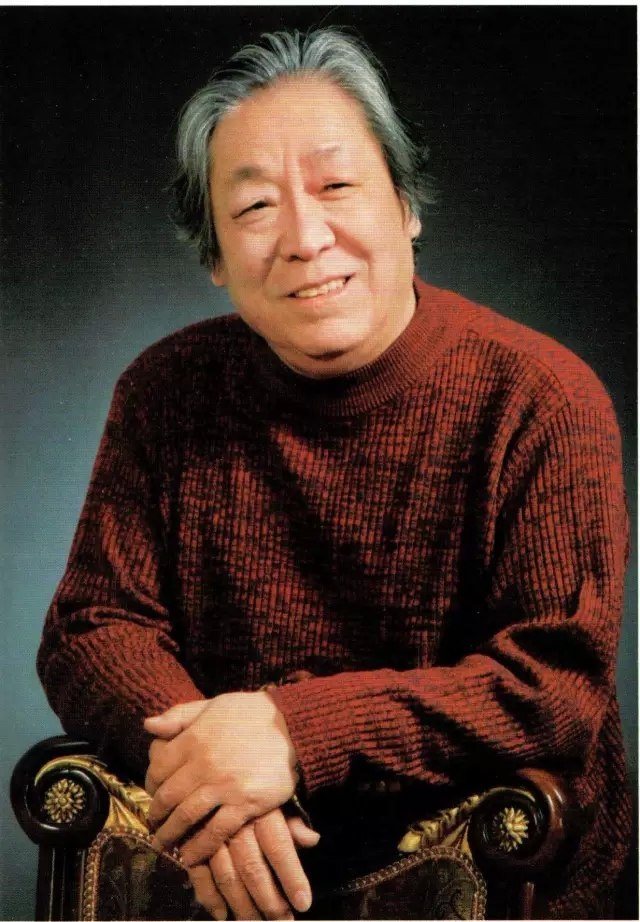

【校友风采第三期】1961级校友、作家沈家和---“天桥通”的小说人生

时间:2016-09-22 来源: 作者: 编辑:

沈家和,北京财贸学校(现首都经济贸易大学前身之一北京财贸学院前身)61级商企专业校友,1983年考入中国人民大学新闻系“新闻写作班”,获大专文凭,1991年加入中国作家协会。历任北京天桥信托商店售货员,北京市宣武区百货公司政工科通讯干事,宣武区委财贸部干事,工人日报社经济部编辑、记者。自1987年至今,先后出版京味小说17部,共670余万字,长篇小说代表作《天桥演义》《大栅栏演义》,“正阳门外”系列京味长篇小说《鬼亲》《活祭》《老铺》《药王》《鼓妞》《典身》《坤伶》《闺梦》《戏神》,近年来陆续出版《青楼泣血》《柳巷悲声》《孽生缘》《烟柳寒》《花溅泪》《勾栏末日》等。纪实文学《凿空万里创奇迹》获1994年国家重点工程建设者风采佳作奖二等奖。

“我们61级商企4班的同学都很出色,只有我比较特别,改行当了作家。”沈家和笑着说。五十余年来,他笔耕不缀,17部京味小说写尽老北京天桥的悲欢兴衰。他历经十数年搜集的天桥资料多得要用麻袋放,小说手稿也已装满了几箱子。知名诗人牛汉曾送他四字墨宝——“小说人生”,概括了他几十年如一日的创作生涯。

“在财校打下的基础很扎实”

“我能当作家,全靠在北京财贸学校学习的三年打的基础好。”沈家和多次表示母校的培养令他受益终生。

1961年,沈家和从岳各庄中学考入北京财贸学校商企4班。那时大家都住校,白天上课,早晚自习,学生努力,老师也认真。他清楚地记得,蒋哲夫老师为语文课加了厚厚的一本课外读物,张六琥老师上政治课必带“三件宝”——马蹄表、小书包、粉笔盒,还有历史课和经济地理课也让他十分感兴趣。

“这三年学得太好了”,沈家和加重了语气说,“可以说比现在的大学还要扎实。”得益于这三年打下的基础,1980年,沈家和顺利考入中国人民大学新闻系“新闻写作班”,是当时工人日报社报名的36人中唯一达到录取分数线的。

1964年毕业前夕,沈家和生病住院,未能参加毕业考试,又因尚未分配工作,不能享受公费医疗,为治病卖光了家当,钱还不够。同学们得知这一情况,自发组织捐款,学校也在沈家和病愈出院后全力帮助他完成补考和毕业分配,以便尽快解决他家里的困难,“一路绿灯”。沈家和说,他至今感谢张六琥老师在此期间对他的帮助。这一年,他分配到了北京市一商局所属的天桥信托商店做了一名售货员。

“我算账不灵,但写东西行。”卖货之余,单位写总结的任务也交给了沈家和。渐渐地,给单位写稿子写出了名气,1974年,沈家和被调到宣武区百货公司任政工科通讯干事。在一年的时间里,他在《人民日报》《北京日报》《北京工人报》上发表了30多篇文章,“又出名了”,不久,宣武区将他调到区委财贸部,在那里工作了三年。

1979年,《工人日报》复刊,经人建议,沈家和准备调到工人日报社做编辑、记者。虽然宣武区委惜才心切,无奈沈家和去意已决,只好放行。35岁的沈家和从此开始了笔耕砚拓的职业生涯,跨新闻和文学两界写作,著作颇丰。

再现天桥,是“演义”,也是“历史”

沈家和对天桥的认识,最早来自于张恨水的小说。《啼笑因缘》的女主角沈凤喜就在天桥唱大鼓,天桥风情和艺人们的遭遇令他印象深刻。更巧的是,沈家和毕业分配到了天桥信托商店,虽然单位很一般,他的工作也只是卖卖旧货,但没想到“因祸得福”,他得以接触到大量有关天桥的故事和人物。这些人和事后来都被他作为原型写进了小说里,成就了他与天桥半个多世纪的缘分。

上世纪六十年代,天桥还留着不少艺人,摔跤的“快脚满”,演戏的“赛活驴”,硬气功表演者“朱氏三杰”,拉洋片的“大金牙”、“小金牙”,盘杠子的“飞飞飞”,还有解放后聚集到天桥谋生的曾经的国民党中下级官员、特务,从八大胡同改造来的妓女,沈家和跟艺人们交朋友,听三教九流讲故事,陆陆续续记录了不少。到了七十年代,天桥接受政府改造,艺人们流散到了全国各地。沈家和开始意识到,天桥将要不复存在,得用什么办法留住天桥才行。

从1974年开始,沈家和历经十年,采访了300多位各行各业的“老天桥”,其中包括天桥名艺人、戏班老板、跟包儿、估衣铺的掌柜、卖假药的天桥把式、妓女等,搜集的资料满满当当堆在家里。沈家和自豪地说,“关于天桥的资料,宣南的资料,我这儿最全。”1984年,应紫禁城出版社之邀,沈家和开始创作有关天桥的小说。1987年,他以蒋寒中为笔名出版了第一部长篇小说《天桥演义》,1991年出版了《大栅栏演义》。此后三年间,《中国商报》《北京晚报》和《人民日报(海外版)》分别对这两部小说进行了连载。

“用文史资料的形式写天桥,感兴趣的人少,用小说的形式来写,读者就多了,而且年轻人也喜欢看,对于保留和传播老北京文化是有好处的。”本着保存北京历史文化的信念,沈家和相继创作了《正阳门外》、《青楼泣血》、《勾栏末日》等多部京味长篇。他的作品受到刘绍棠和端木蕻良等作家的肯定和推荐,有的还被改编为评剧、电视剧和评书。刘绍棠曾两次想介绍他加入中国作协,并为他的多本著作写序。

沈家和常常受首都图书馆、西城区图书馆之邀做讲座,讲述宣南的老故事。“我的长篇小说有的具有史料价值。”沈家和的小说不仅生动描写了老北京南城的市井生活,反映了天桥艺人、旧京行业、老字号的生存与经营之道,而且记录了大量方言、饮食、风俗、地名、典故、传说,既讲故事,也说历史,因此曾被首都图书馆列入“地方文献”和“史志资料”。

随着时代的变迁,艺人流散,技艺失传,作为宣南文化载体的老城陆续拆改,往昔记忆日渐凋零,沈家和十分不忍,他带着几分惆怅和不甘,决心把他所经历的、所知道的记录并流传下去。“今年,我准备出版《八大胡同演义》,明年重写《大栅栏演义》。当年我采访的那些老大哥老大姐、老大爷老大妈,把他们所知道的事情毫无保留地告诉我,我也有责任把我采访到的内容传播出去。”

“写小说是轻松的,毅力是必不可少的”

沈家和文章写得好,在中学就有名。写小说对他来说,也是件轻松的事。他说,写小说的功夫在小说之外。用十分的力量采访,掌握十分的素材,文思泉涌,写出的小说才好看,如果只有三分素材,文章像挤牙膏一样挤出来,就难以卒读了。“我写小说都是‘一稿成’,写完后几乎不用修改。一天写七八千字,写完以后很舒服。”沈家和对创作非常自信,为了专注写作,他给自己规定了“四不”:一不抽烟,二不喝酒,三不“搓麻”,四不遛狗。凡是分心费时的事,一律不做。

19岁开始写作,40岁当上作家。沈家和对于写作有着非常纯粹的心态。“要当作家,别想着当作家,只管去‘写’。从短篇、中篇到长篇,不断地写,不停地练,写到一定程度就行了。不能把‘写’当作痛苦的事,要当作快乐的事。”

沈家和非常赞同美国总统艾森豪威尔关于“毅力最宝贵”的论断,他走到今天也是缘于一份不懈的坚持。在最初投稿的阶段,他一篇一篇投,出版社一沓一沓退。每个月他都从40多元的工资里固定拿出3元钱,买6本稿纸一共300页,一个月写完,寄给出版社,退了再写,写了再投。那种看不到曙光的坚持让父亲不解,好心的邻居也劝他别写了,“我甚至被人认为是神经病”,即使如此,沈家和也没有放弃。直到首部长篇《天桥演义》出版,他的执著才得到了理解。

他欣赏陈忠实的创作态度,订了十几份报纸,把有关陈忠实的内容都剪下来,琢磨领悟。他在工人日报社期间上“新闻写作班”,白天上课,晚上值夜班,三年拿下大专文凭。1991年加入作协后,他决心不做“挂名作家”,以接近每年一本的速度连续创作了十几年。

回顾过往,沈家和热心地想把自己在搜集素材和小说写作方面的经验介绍给年轻人。他十分郑重地建议喜欢文学创作的学子们,一定要在年轻的时候选准方向,尽最大的努力,遇到任何情况都别灰心,一直坚持,到最后准能胜利,千万不要半途而废。

如今,年过古稀的沈家和思维依然敏捷,壮志不减当年,“我今年72岁,在我有生之年,要把宣南文化,尤其是天桥、大栅栏、八大胡同的历史和故事写成书,作为我对社会的一点贡献。”在学校60周年校庆之际,他要将自己最新出版的《勾栏末日》和修订再版的《天桥演义》送给学校图书馆,并说“学校的发展对我是很大的鼓舞。我感谢学校,感谢老师,我在这里打的底子好,一辈子受益。我愿意回校给有志于文学的学生们讲如何写作,只要学校有需要,我随叫随到”。

(本文部分内容参考了张玉瑶:《怎样留住“老天桥”》,原载《北京晚报》,2015年8月21日)

作者:武洁